2025-03-19 10:26:22

文章来源:北京冠领律师事务所

阅读:256

2024年6月,宏瑞实业(化名)向张某名下的企业支付宝账户汇款后资金去向不明,张某因此卷入一起9万元货款诈骗案而被公安机关刑事拘留。案件背后,实为第三方利用张某误信冒充网商银行工作人员指引而注册的账户实施违法行为。

张某被刑拘一周后,他的姐姐致电北京冠领(广州)律师事务所称:“律师,我弟弟是被冤枉的,孩子还小,家里不能没有他!”在电话里,家属还反复强调:“他连支付宝密码都没给过别人,怎么可能诈骗?”随后,律所指派律师沈宏梅担任张某的辩护人。律师接案后,当即决定次日飞赴广西,一场与时间的赛跑就此展开。

律师指出,我国《刑法》第266条明确规定,诈骗罪的成立需同时具备“非法占有目的”与“虚构事实、隐瞒真相”的客观行为,二者缺一不可。学术层面,张明楷教授在《刑法学》中特别指出:“缺乏主观明知或客观支配力的案件,应严格排除犯罪构成。”

回归本案,核心争议在于张某是否具备犯罪故意及其对涉案资金的实际控制权。从行为轨迹看,张某系轻信虚假电话指引,在支付宝APP内完成企业账户注册,全程未点击任何第三方链接、未泄露密码,账户注册后亦未实际使用。更为关键的是,涉案资金转入时,账户实际控制权已因验证码泄露转移至第三方,张某既未参与资金流转,更未获取任何非法利益。即便从“帮助信息网络犯罪活动罪”角度审视,现有证据亦无法证明张某对他人犯罪行为存在明知或放任态度。

初次会见时,面对不知所措的张某,律师直击要害,问道:“操作全程有无保存通话记录?验证码接收手机是否仍在您手中?”当得知嫌疑人曾按指引在手机拨号界面输入验证码这一关键细节后,律师连夜调取支付宝后台操作日志,发现账户注册次日即出现异常异地登录记录。然而,当律师将证据提交检察机关时,却得到“技术问题需专家鉴定”的回复。

在与办案机关进行第二次沟通时,案件发生转折。检察官质疑道:“若真不知情,为何变更企业法人?”律师当即出示工商变更材料:张某早在2024年12月就已将法人变更为亲属,这一变更与涉案时间相隔半年,该证据彻底斩断了张某“蓄谋作案”的推定。

为进一步夯实辩护,律师引入中国政法大学《电子证据司法审查指引》,论证“被动型账户出借”与“主动参与犯罪”的本质区别,并提交十余份类似案例的判例汇编。最终,在持续三天的拉锯式沟通中,检察官态度逐渐松动:“你们提供的异地登录IP与宏瑞实业所在地重合,这点确实需要重新评估。”

与此同时,律师向公安机关递交《情况说明》,申请对所谓“网商银行工作人员”的号码进行溯源。当侦查机关反馈该号码系虚拟运营商未实名注册卡时,案件天平终于倾斜。

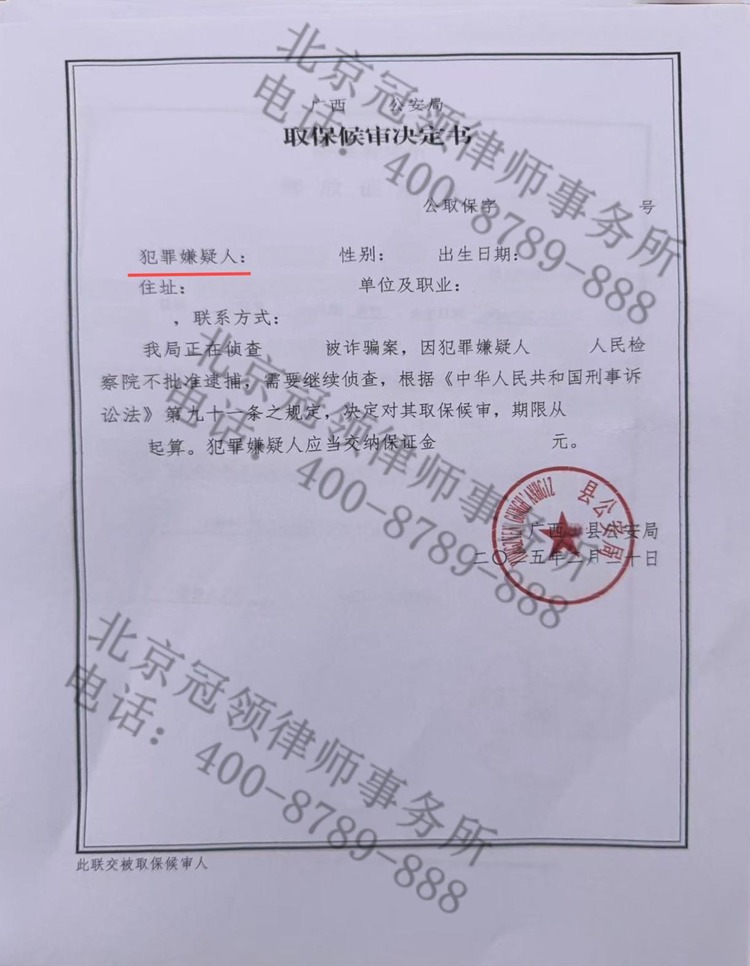

2025年2月,容县人民检察院经审慎审查,认定本案证据不足以证明张某具有诈骗主观故意,依法对其作出取保候审决定。走出看守所当天,张某紧紧攥着取保文书,对等候多时的律师深鞠一躬。此刻的他虽仍背负犯罪嫌疑人身份,但法律的理性之光已穿透技术迷雾,为一个被时代浪潮裹挟的普通人撑起尊严的空间。

撰稿人:李晓雯

审稿人:段光平